Jリーグでは大切な生命を守るために、AED設置を義務づけています。健康な若い人にもリスクがある心臓突然死。プロ選手だけでなく、一般の人や子供たちの大切な生命をスポーツ中の心臓突然死から守るために必要なのは?

プレーヤーの生命を守る「AEDのあるスポーツ環境」

「球技の格闘技」ともいわれるサッカーは、ケガや体の故障などのリスクが伴うスポーツでもあります。Jリーグでは、もともとAEDの設置を含めた救護体制強化を行っていましたが、2011年に元日本代表の松田直樹さんが練習中に急性心筋梗塞で亡くなったことを機に、選手の生命を守るために試合の際のAED配置を義務づけ、職員・スタッフのAED講習会を毎年実施しています。また、スタジアムの医務室にAED1台と、救護室または観客エリアに2台以上(J3は1台以上)備えることや、全試合の第4審判員ベンチへのAED設置を義務づけています。 愛知県を拠点とする名古屋グランパスは、全国のクラブチームの中でもとりわけ選手のヘルスケアに力を入れており、専属のスポーツドクターと管理栄養士を配備して健康管理体制に万全を期しています。また、練習や試合ではベンチにスポーツドクターとAEDが帯同し、つねに選手を見守ります。1995年にプロ入りし、J1最多出場記録をもつゴールキーパー楢﨑正剛選手は“AEDが身近にある環境”をこう話します。 「ピッチはまさに戦場で、どの選手も自分の体を守ることはどうしても二の次になってしまいがちです。万が一のためのAEDが身近にあるのは、とても心強いです。スポーツにリスクが伴うのは、プロ、アマ問わず同じ。息子も地域のサッカーチームで頑張っていますが、アマチュアレベルでもこうした救護体制が進むといいなと切に思います」

10代から高齢者まである心臓突然死のリスク

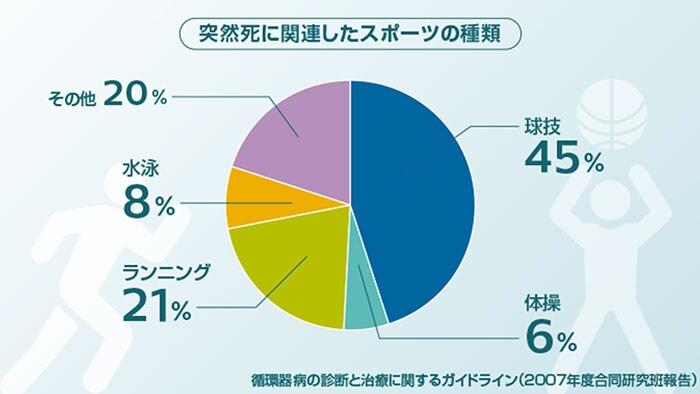

心臓突然死は、持病を抱える中高年や高齢者に起こるイメージがありますが、じつは健康で若い人であっても起こる可能性は十分あります。主な原因は、ほぼ毎日1時間以上トレーニングする人の心臓に生じる「スポーツ心臓症候群」、高齢者に多い「冠動脈疾患」、あるいは、遺伝なども影響するとされる原因不明の「肥大型心筋症」、さらには、ボールや他の選手との衝突による「心臓震盪(しんとう)」です。 とくに心臓震盪は、心臓に持病がなくても起きる万人に共通したリスク。胸部に外的衝撃を受けることで、不整脈の一種である心室細動を起こし、心臓から血液を送り出せなくなる外傷性の急性症状です。心臓震盪は発育途上にあり、骨構造が柔らかく胸郭が未発達な子どもが起こす確率が高いことがわかっています。心臓突然死は、あらかじめ予測・予防することが難しい症例です。しかし、スポーツ環境下においては近くにいる人が3分以内にAEDによる電気ショックを行うことが理想的です。近くにAEDがあるかないか。それが生死を分ける境目といっても過言ではありません。

AEDを生かす緊急対応プランの必要性

近年、AEDを設置するスポーツ施設は増えています。 心肺停止が発生した際、一般の方はどうすればよいか分からず初動が遅れることが発生しえます。しかし、心肺停止発生を想定した救護シミュレーションや訓練、動線や距離に応じたAEDの適正配置といったEAP(Emergency Action Plan: 緊急対応プラン)まで確立されている施設はごく一部にとどまります。 “人の命を助けるツール”の一つとしてAEDを最大限活用していくには、練習場のベンチなどスポーツの現場に携行するのが理想です。あるいは、施設に設置する場合であれば、緊急時の役割分担や連絡などを確認し、どの場所からも取りに行きやすく、誰でもわかりやすい適正配置を検証するなど、適切かつ迅速な行動にうつすために根拠をもったEAP(緊急対応プラン)を決めておくことが必要となります。 施設の規模や対象人数、救護人員などによって、必要となるEAP(緊急対応プラン)はそれぞれ異なります。フィリップスが目指すのは、誰もが安心して暮らせるHeart safe cityの実現。そのために皆さんのもとにAEDをお届けするだけでなく、AEDを活用するEAP(緊急対応プラン)確立支援もスタートしています。フィリップスはAEDの普及を通じて、日本全国をHeart safe cityに進化させていきます。 AED関連ブログ 埼玉県春日部市の地域の見守り役!AED搭載ごみ収集車で人命救助を実現 AEDといえば、何色を連想する?日本人が選んだのは赤色だった! 心肺停止からの社会復帰率、世界一へ。 大阪「健都」でHeart safe cityが始動! 札幌市の新ランドマークから学ぶ 大型施設の「AED適正配置」 「Heart safe city」地域で助け合う「近所力」とは? いつ、誰にでも起こりうる心肺停止の怖さ。あなたができる救助の心構え 山のレジャーや災害時に備えたい!日本発の“命を守るアプリ”とは?

(取材・文/麻生泰子)

ソーシャル メディアでシェア

トピック

投稿者

つなぐヘルスケア

フィリップスが考える、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアの「一連のヘルスケアプロセス(Health Continuum)」において、皆様の日常生活に参考になる身近な情報をお届けします。一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケアプロセスの実現を目指します。