心不全など心疾患(心臓病)患者に効果的な運動療法。日ごろご家庭でできる「運動」について、循環器内科医でスポーツドクターの宮脇大医師(Doctor’s Fitness診療所代表医師)に話を聞きました。

医療と運動を繋ぐ取組み

Doctor’s Fitness診療所は、医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、健康運動指導士など多職種が連携し、患者さんの生活習慣改善に取り組む、国内でも稀有なクリニックです。大学時代からラグビーを始めた宮脇医師は、循環器医療が先進的、かつ社会人ラグビー部もある倉敷中央病院を研修先に選ぶほどの運動好き。スポーツドクターの資格を取得し、日本ラグビーフットボール協会医師として2019年ラグビーW杯嘱託医を務めた経歴もあります。循環器内科医としては、特に心臓移植を必要とする重症心不全治療に取り組んできました。この心不全という病気は、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり生命を縮める病気です。そんな宮脇医師に、心疾患における「運動療法の大切さ」について話を伺いました。

「かつて心疾患を抱える人は安静第一で運動は避けるべきと考えられていた時代もありましたが、現在では『運動』が心疾患改善に大きな役割を果たすことがわかっています。

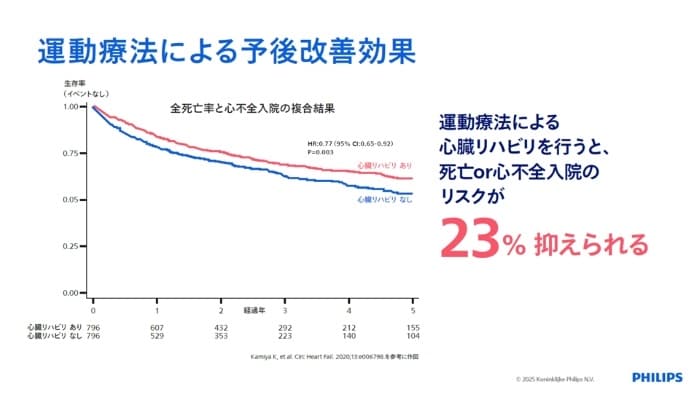

心不全を抱える患者さんに運動療法を含む心臓リハリビテーションを実施すると、死亡もしくは心不全による入院のリスクが23%抑えられたという研究報告*1もあり、運動が心不全の改善や予防に効果をもたらすことは明らかです。病状が安定しない時期や心臓の機能が極端に低下した状態を除き、心疾患を抱えるすべての人に継続的な運動が推奨されるのです。

しかし、現在の日本の医療では、医師は『運動してくださいね』とは言いますが、お薬のように1日何錠というような明確な基準を示したり、継続的にフォローしたりといったことはほとんど行われていません。そもそも運動療法の処方には様々な要件や日数制限があったり、医師自身もこれまでの医学教育では運動療法の具体的な中身まで踏み込んでは教わってこなかったり、といった背景があります。

心疾患に限らず、生活習慣病やがんの予防にも運動が効果的であることは広く知られてきていますが、それでも医療と運動を結びつけて、継続的に患者さんに提供できる場はほとんどありませんでした。そこで、私はDoctor’s Fitnessプロジェクトを立ち上げ、心不全をはじめとする様々な疾患を予防・改善する場づくりと、患者さんに運動療法を指導する人材の教育をスタートすることにしたのです」

循環器医が教える心臓の機能を高める運動のノウハウ

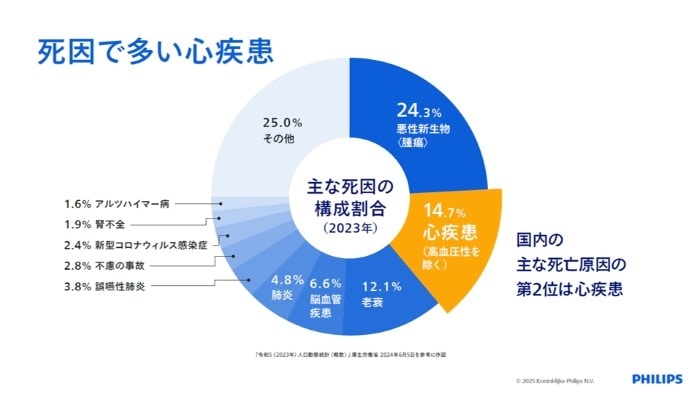

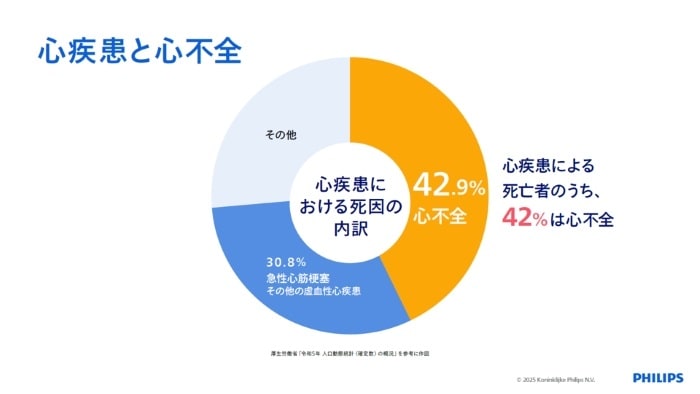

宮脇医師が心疾患を予防・改善する場づくりを目指す背景には、心疾患は日本人の死因の2位を占めており、この心疾患の死因で最も多いのは心不全で、4割に達しているという事実があります*2。

これまで、心疾患を取り巻く医療は、冠動脈バイパス術や植込み型除細動器(ICD)、冠動脈形成術、心臓移植などの医療技術の登場やAEDの普及などにより目覚ましい進歩を遂げ、心筋梗塞や狭心症などの心血管疾患による死亡率は大幅に減少しました。

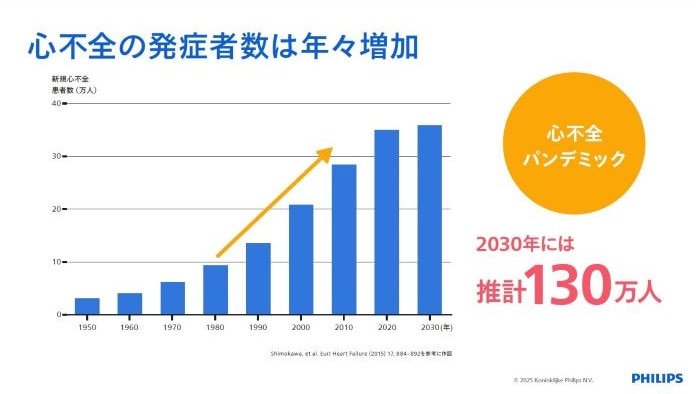

しかし、反対に心不全を新たに発症する人は年々増加しており、2030年には130万人に達すると推計され、「心不全パンデミック」とも呼ばれます。なぜ、心血管疾患で死亡する人は減少しているのに、心不全を新たに発症する人は増えているのでしょうか?

「医療技術の進歩に伴い、心血管疾患による死亡率は減少してきています。とは言え、たとえ救命はできても、依然として心臓の働きが悪い心不全を抱えたままの人も少なくありません。また、心臓の機能は加齢とともに低下するため高齢化も大きな要因です。重症患者さんの命を救うのみに留まらず、心臓そのものを再び健康状態に近づけて、毎日を元気に過ごすためには、運動療法も大切な治療の一つとして欠かせません」 心臓は一度悪くなったら良くならないのかと思っていましたが、運動療法を行うことで心臓の状態が改善されていくということでしょうか。 「もちろんです。私たちがベーシックとして提供している運動療法は、『ストレッチ(準備運動)』『有酸素トレーニング』『筋力トレーニング』の三要素を組み込んでいます。これらはいずれも、心臓の機能を高める効果をもたらしてくれます。 『ストレッチ(準備運動)』は筋肉や関節の可動域を広げ、筋肉が本来の働きができるように導きます。 『有酸素トレーニング』は、適度に心拍数を上げ、血液のめぐりを良くして、血管状態を改善します。 『筋力トレーニング』で筋肉が鍛えられることで血液を送り出す全身の力が高まり、心臓のポンプを補助する役割を果たしてくれます。 最初はちょっと息が上がるかもしれませんが、継続するうちにご自分が段々とスムーズに動けるようになっていくことに気付かれるはずです。これこそ心臓の機能が高まっている証拠です」 運動療法は、心不全などの心疾患を抱える人はもちろん、生活習慣病がある人、60代以降のシニアなどに効果的で、副作用がない安心・安全の治療法といえそうですね。運動療法をする際の注意点、さらには継続するためのコツを教えてください。 「心臓の機能を高めるには、心拍数が上がるような負荷が必要です。ただし無理は禁物。苦しい、つらいと感じたら、迷わず休みましょう。あるいはちょっとしんどいなと思ったら、座って運動したり、短時間で切り上げたりしてもOK。運動療法は継続こそ力です。少しずつでも続けられたら自分に100点をあげてください。私はさまざまな患者さんをみてきましたが、長続きする人は運動にお楽しみを加えている方たちです。フィットネスに通って一緒に頑張る仲間をつくるのもその一つ。仲間と身体を動かして、おしゃべりを楽しむ。運動の場がコミュニケーションの場ともなることで心も身体も健やかにしてくれます」

運動療法とAED設置で、ベストを尽くす生き方を実現する

心不全などの心疾患をもつ人たちに向けて、宮脇先生が運動療法と並行して推奨したい対策の一つが自宅での「AEDの備え」だといいます。 「日本では2004年から医療機器であるAEDが一般使用できるようになり、街中でAEDを当たり前に見かけるようになりました。なぜ、こんなにAEDが増えたのでしょうか? それは自治体や企業、商業施設や交通機関、病院など、人が多く集まる施設を運営する方たちが、心停止で倒れた人を助けるには『AED設置が不可欠』と確信して、行動を起こしてきたからです。

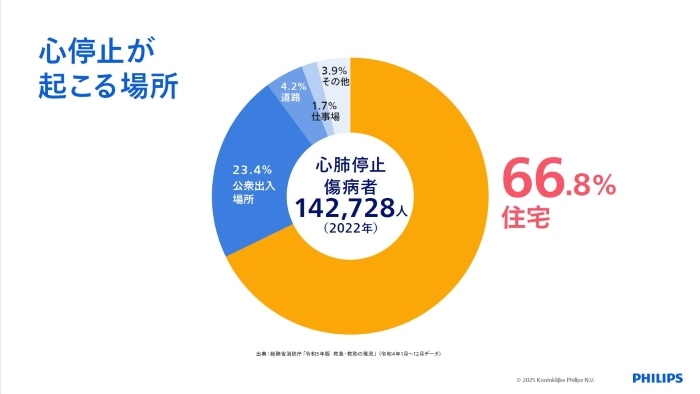

しかし、心停止の7割近くは自宅で発生*3しており、そこまではAEDがまだ行き届いていないのが現状です。心疾患を抱える人は、そうでない人と比べて心停止のリスクが高いことは明らかです。家族を助けられなかったという悲しく辛い思いをする人を一人でも減らせるように、心疾患を抱える人がいるご家庭では、心肺蘇生法のトレーニング機能がついたAEDを設置する常識が日本でもっと根づいてほしいと思います」

宮脇医師が目指すのは、病気の治療だけでなく、患者さんや未病の人たちに向けて「健康になる場所と時間を提供できる」地域医療の実現です。 「私は患者さんと医療従事者は、coexistence(-時と場所を共有する-)の関係であるべきだと考えています。医療従事者が患者さんを取り囲んであれこれお世話するのではなく、患者さんのかたわらで肩を並べ、患者さんが目指す生き方を一緒に考え、共にベストを尽くすことでそれを実現していくような関係性です。その意味で、運動療法も家庭用AEDの備えも、心疾患に負けずに、強く豊かに、共に生きていくためにベストを尽くす選択肢だと思います。『今の自分にできること』に取り組む行動力は、かならず未来の健康と安心につながっていくものと思います」 Doctor’s Fitness診療所(大阪市)では、心疾患や生活習慣病を抱える患者さんに合わせた栄養指導・睡眠アドバイスに加え、「運動療法」が処方されます。その処方に従って、患者さんは健康運動指導士がいる提携スポーツジムで定期的に汗を流します。かけ声に合わせて身体を動かす人たちの中には、心不全で何度も入退院をくり返した人や、植込み型除細動器(ICD)を埋め込んでいる人、心臓に持病を抱える人の姿も。顔を上気させながら笑顔で身体を動かす姿は、重篤な心疾患をわずらったとは思えない、ハツラツとして元気なパワーでみなぎっていました。 昨今フィットネスジムが増えていますが、宮脇医師はDoctor’s Fitness診療所を起点に、健康な体づくりのプロであるトレーナーやジムと医療機関をつなげる「メディカルフィットネス」を日本全国に広げていきたいと考えているそうです。運動療法と家庭用AEDの備えがあれば――心疾患を抱える方も、安心して地域で元気に暮らしていける健康長寿の時代はもう始まっているのです。

左:宮脇大代表医師 右:亀﨑一郎氏(インストラクター)

フィリップスのAEDについてはこちら 宮脇大(みやわき・ひろし) 2011年、大阪大学医学部医学科卒業。倉敷中央病院、大阪大学医学部附属病院にて循環器疾患、とくに心臓移植を要する重症心疾患治療に従事。日本スポーツ協会公認ドクター・日本医師会認定健康スポーツ医でもあり、日本ラグビーフットボール協会医師(2019ラグビーW杯嘱託医)も務める。Doctor’s Fitness診療所 代表医師 *2 厚生労働省「令和5年 人口動態統計(確定数)の概況」 *3 総務省消防庁「令和5年版 救急・救助の現況」(令和4年1月~12月データ) 働く人の心停止リスクと向き合う。 産業医が教える職場の健康診断の活かし方| フィリップス フィリップスAED・除細動関連7製品「2024年度 グッドデザイン賞」受賞 | フィリップス 胸骨圧迫とAEDの普及で、救命処置を奇跡ではなく“当たり前”に変える | フィリップス 心停止発生の7割が自宅という健康リスクへの対策。フィリップスのAEDが「人にやさしい」理由 | フィリップス (philips.co.jp) 家庭用AED「ハートスタートHS1 Home」販売再開- ニュース | フィリップス (philips.co.jp) 日本中に誰もが使えるAEDを広めよう。Heart Safe Cityに向けたAED普及20年の歴史 | フィリップス (philips.co.jp) 安心を自宅に置き、持ち運びもできる家庭用AED。実際に自宅に置いたら、家族に起きた変化とは? | フィリップス (philips.co.jp)

プロフィール

*1 Kamiya K, et al. Circ Heart Fail. 2020;13: e006798

ソーシャル メディアでシェア

トピック

この記事について

つなぐヘルスケア

フィリップスはヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。 つなぐヘルスケアでは、一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケア生活につながる身近な情報をお届けします。