大阪から未来型の健康医療都市が始動しています。その名は北大阪健康医療都市・健都。この新たなまちで、フィリップスはAEDを中心にして街が一つの救急チームとなるHeart safe cityを実現します。

■Heart safe city第1号となる大阪「健都」

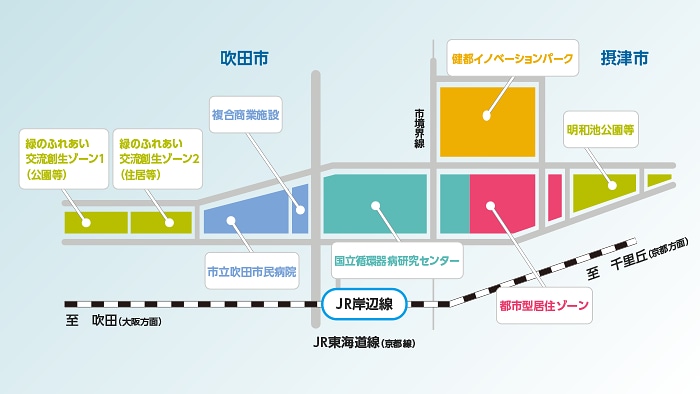

日本では、心原性心肺停止が年間約7万6000件発生しています。これは、1日に約200人が突然死していることになります。しかも、心肺停止患者の社会復帰率は、例えばシアトルのような世界の最善事例では19.9%であるのに対し、日本はわずか8.7%と言われています。日本は心肺停止からの社会復帰率が先進国の中でも必ずしも高くなく、今後改善の余地があるとされているのです。 この現状を打開するイノベーションが大阪から始動しようとしています。その舞台となるのは、吹田市と摂津市にまたがるJR岸辺駅前エリアの北大阪健康医療都市・健都(けんと)です。「健都」は健康と医療の連携をコンセプトにつくられた街。世界の循環器医療をリードする国立循環器病研究センター、地域医療を担う市立吹田市民病院を中心に、住宅や商業施設、企業などが集います。 ここでは、予防医学や治療法の最新研究が行われ、市民の健康づくりを考えて設計された公園や運動施設、市民に健康情報を発信するライブラリーなどが設けられます。さらに、この街でフィリップスが推進するHeart safe cityも実現されます。Heart safe cityとは、AEDを中心として、行政や企業、病院、地域が手を組んで街が一つの救急チームとなって命を救うことができるまちづくりです。 Heart safe cityが目指すのは、AEDを通じて心臓突然死を大幅に減らし、日本を心肺停止からの社会復帰率“世界一”の国とすること。そのチャレンジが、Heart safe city第1号である「健都」から始まるのです。

■AEDの適正配置をデザインするソリューション

大阪・健都におけるHeart safe cityの実現は、フィリップス・ジャパンの望月佑帥が推進役となっています。望月は、日本における心臓突然死を減らすための課題をこう語ります。 「日本でのAED普及率は年々向上しているのに、社会復帰率はわずか8.7 %という低さです。この日本の現状は『本来、助かるはずの人が命を落としてしまっているかもしれない』とも言えます。この命のギャップをどうにか縮めたいと私たちは考えてきました。日本の社会復帰率が低い原因は何か? その一つにAED使用率が4.9%と低いことがわかりました。救命は時間との戦いです。心肺停止から5分経過すると救命率50%に下がり、1分ごとに10%ずつ低下していきます。命のタイムリミットは5分。かたや救急車の到着は平均8.6分。つまり、AEDによる救命処置なくして、命を救うのは難しいのです。 しかし、必ずしも5分以内にAEDを取りに行ける場所で起こるとはかぎりません。目の前に助けたい人がいる。しかし、AEDがある場所がわからない。あるいは、遠くて間に合わない。そんなジレンマが、AEDの使用率を下げる大きな一因であることはまちがいありません。 そこで、ヘルステック企業であるフィリップスは、AEDの効果的な配置をデザインする〈AEDオプティマイズソリューション〉を開発しています。これは地図上でAEDの現位置をポイントして、どこにAEDを配置すると最もアクセスしやすいのかを検討・設計できるシステムです。このシステムがすぐれているのは、一方通行道路などの道路形状も認識して、AEDを取りに行く実際の時間を算出できること。それによって、AEDの適正配置がより現実に即したものになるのです」 〈AEDオプティマイズソリューション〉は、「健都」で実証的に導入されます。さらに今後、地域や大型施設におけるAED適正配置の設計、万博やスポーツイベントでの救護体制づくりなどに役立てられます。

■AEDのネットワークが命の見守り役となる

心臓突然死は、健康な若い人にも生じるリスクがあります。いつどこで生じるかわからない心肺停止の緊急事態。それが見知らぬ土地や高層ビルであると、たとえAEDが近くにあったとしても「5分以内」に対応することが難しいケースも考えられます。 「どこでも助けられるような環境を整えようとしたら1家に1台でAEDが必要なのかもしれませんが、なかなか現実的ではないと思います。そこでフィリップスがもう一つ、IoT技術を用いて開発したのが〈救急ボタンソリューション〉です。健都では、駅から病院やマンションまでの通路や歩道などAEDが近くにない場所に『SOSボタン』の設置を検討しています。万が一、心肺停止が発生したときは、近くにいる人がそのボタンを押します。すると、ファーストレスポンダーとよばれる、救急隊に引き継ぐまで適切に応急手当が出来るトレーニングを受けた方のスマホにSOSが通知されます。スマホのSOS通知を開くと、SOSボタンが押された現在地と、最寄りのAEDが表示されます。受け手は近くのAEDを持って現場に向かえば、最短時間で救命処置をすることが可能になるのです」 この〈救急ボタンソリューション〉は、心肺停止発生時だけでなく、熱中症やケガなどあらゆる救急時に活用できる可能性があります。健都では、AEDとSOSボタンのネットワークが命の見守り役となるのです。

■優れた医療技術を“みんなのもの”として役立てたい

日本を心肺停止からの社会復帰率世界一にするには、もっとAEDを活用できる社会にする必要があるーーフィリップスの思いに賛同し、健都におけるHeart safe city構想の実現にご協力いただいているのが、国立循環器病研究センターの先生たちです。望月は救急救命のプロフェッショナルと連携しながら、Heart safe city実現を進めてきました。 「一刻を争う心肺停止の現場に携わってきた先生方が、口を揃えておっしゃっていたのが『自助』『共助』の重要性です。AEDやSOSボタンなどハード面がどれだけ進化していても、人の力なくして命は救えません。119番通報する人、SOSボタンを押す人、AEDを持ってくる人、AEDを使う人、心臓マッサージする人、いろんな人の力が集まり、初めて一つの命が救えるのです」 AEDの適正配置、SOSボタンと並行して、健都では一般の方向けの講習会を実施し、ファーストレスポンダー(最初の救護者)となれる市民を増やしていく予定です。Heart safe cityの実現を通じて「みんなが助け合うことがもっと当たり前の社会になれば」と望月は話します。 現在、フィリップス・ジャパンでは、自治体や病院、地元企業と協働して健康を中心としたまちづくりを進める開発チームが全国で始動しています。大阪・健都はその一つ。これまでにない健康を軸としたまちづくりへの挑戦は、さまざまな課題や困難が立ちはだかります。そうであっても続けるのには、理由があります。 「最新の医療技術が進化する一方で、世界には住んでいる地域や環境、そして、経済状況からその恩恵を享受できない人たちがまだ大勢います。健康のための技術を“みんなのもの”として生かしたい。そのために、これまでの医療の枠を超えて、地域や自治体の人の声を聞き、地域の抱える健康の課題を解決していく――それが私たちのミッションです」 健都におけるHeart safe cityの実現で、AEDを“みんなのもの”にしていく第一歩を踏み出しました。目指すのは、心肺停止からの社会復帰率世界一の国、日本。そのためはフィリップスの包括的なAEDシステムのみならず、皆さん一人ひとりの力が必要です。フィリップスはこの活動を今後も続けて、日本全体をHeart safe cityへと変えていきます。(取材・文 / 麻生泰子) AED関連ブログ 埼玉県春日部市の地域の見守り役!AED搭載ごみ収集車で人命救助を実現 AEDといえば、何色を連想する?日本人が選んだのは赤色だった! 札幌市の新ランドマークから学ぶ 大型施設の「AED適正配置」 「Heart safe city」地域で助け合う「近所力」とは? いつ、誰にでも起こりうる心肺停止の怖さ。あなたができる救助の心構え 山のレジャーや災害時に備えたい!日本発の“命を守るアプリ”とは?

ソーシャル メディアでシェア

トピック

投稿者

つなぐヘルスケア

フィリップスが考える、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアの「一連のヘルスケアプロセス(Health Continuum)」において、皆様の日常生活に参考になる身近な情報をお届けします。一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケアプロセスの実現を目指します。