企業や学校、施設で人が倒れたら、その責任を問われるのは?

フィリップスの社内弁護士・平井健斗が過去の裁判例から見た訴訟リスクと、「安全配慮義務」を遵守するためのAED救護体制のガイドラインを紹介します。

司法の判断から半世紀前に生まれた「安全配慮義務」とは?

体育の授業中に児童が心停止で倒れたが、教師らは救急車を待つ間に救命措置を行わず、児童はそのまま亡くなってしまった――こうした事故が起きたとき、かつては法的に学校側の責任を問うことが難しかった時代がありました。

そうした状況を変えるきっかけとなったのが、今から半世紀前、昭和50年2月25日に最高裁で判決が下された「陸上自衛隊八戸車両整備工場事件」です。これは、基地内で車両を整備していた自衛隊員が同僚の運転する大型車両に轢かれて亡くなったという事件です。この裁判において、最高裁は、国が公務員である自衛隊員の「生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務」、つまり「安全配慮義務」を負っていると判断し、国の責任を認めたのです。

この最高裁判決が画期的だったのは、「安全配慮義務」は、国と公務員の関係にかぎらず、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において」一般に認められるべきものとしたことです。わかりやすい例では使用者(企業)と労働者の関係もこれに当たります。このことは、昭和59年4月10日に出された「川義事件」の判決で最高裁が明確に認めています。労働契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本的内容とするものですが、使用者は、報酬支払義務にとどまらず、「労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」を負っていると示したのです。当時、憲法はもちろんのこと、労働基準法などの労働関係法令でも、明確に「安全配慮義務」を謳った条文はなかったはずです。しかし、社会通念や道義的責任を踏まえて、国や使用者にはその下で働く人に対する「安全配慮義務」があると判断したのだと考えられます。

このように、明文化されていないものの、社会で広く認められてきた権利・義務はほかにもあります。よく知られているのは「プライバシーの権利」です。実は、表現の自由や思想・良心の自由などの基本的人権を定めている日本国憲法においても、プライバシー保護を明記した条文はありません。しかし、人は誰でも「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」があると裁判で認められ、権利が確立されてきた経緯があります。

「安全配慮義務」も、このように裁判例から生まれたもので、それが現在では、労働契約法(第5条)においても明確に規定されるようになったのです。また、現在では、使用者と正社員という関係のみでなく、たとえばパートタイマー、アルバイト、取締役、下請労働者、派遣労働者、出向者という関係においても安全配慮義務が認められると考えられています。さらに、実務上の解釈として、学校と児童生徒、商業施設と利用者、スポーツ指導者と競技者の間などにも「安全配慮義務」が発生すると考えられるようになっています。

企業や学校の「安全配慮義務」違反が問われた裁判

司法の判断から生まれた「安全配慮義務」は、半世紀を経て、私たちの社会に広く浸透してきました。安心して子どもを学校に送り出し、職場で安全に働き、商業施設や劇場、スタジアムで余暇を楽しむ――そうした生活は、私たちの行く先々で「安全配慮義務」に沿った環境整備や教育訓練が行き届いている社会だからこそ実現します。逆に言えば、学校や会社、施設側などは「安全配慮義務」を適切に遵守できていない場合、相応の責任を負うことになります。 2013年に、ある企業の新人研修として行われた歩行訓練で、新入社員の男性が足の障害を負った事案。企業側は社員の痛みなどの訴えを聞きながらも、歩行訓練を継続し、医師への受診や十分な救護体制の構築を行わなかったことから、企業側の安全配慮義務違反が認定された。 2014年、特別支援学校の男子生徒が歩行訓練中に意識を失い、重い障害が残った事案。家族は、教諭らがAEDの手配など適切な対応をしなかったことが原因と主張し、二審の東京高裁では県に約8100万円の賠償を命ずる判決が下された。 2014年、大阪の大学サッカー部で、部員が練習中に倒れて死亡した事案。遺族はAEDを使用しなかったことが死亡の原因であるとして、約7800万円の損害賠償を求めた。大阪地裁で和解が成立。和解条項では、解決金の支払いや、大学が今後、学生の安全に配慮することが盛り込まれた。

たとえば、職場や学校で心停止や熱中症、ケガなどの身体に関わる事象が起きたら――このような事象は、誰にでも起こるリスクがあり、予測できないケースもあります。こうした場面において、「安全配慮義務」はどう実現されているべきなのでしょうか。これまでの裁判例を紐解いてみると、企業や学校が救護体制の構築、救命処置を行わなかったことで、損害賠償や和解金を支払った例もあります。下記にこれまでの裁判例の一部を紹介します。

訴訟1:企業新人研修での負傷の事例*[1]

訴訟2:静岡県立特別支援学校の事例*[2]

訴訟3:大阪の大学サッカー部の事例*[3]

これらの裁判に共通するのは、救護体制、AEDなどによる適切な救命処置など「安全配慮義務」の遵守が、大きな焦点となっていることです。これらの例から分かるように、適切な救護体制や救命処置がなされなかった場合、損害賠償責任といった形で企業や学校の責任が問われる場合もあります。しかし、学校や企業側の責任が認められても、失われた生命は戻ってくることはありません。また、裁判をすること自体、原告・被告双方にかなりの負担があったはずです。こうした裁判に至るような事象は、未然に防ぐことがすべての人にとっての最善であり、そのために学校や企業などは適切な救護体制を整えるべきなのです。

救護体制の構築に役立つ2つのガイドライン

企業や学校が取り組むべき救護体制の構築としては、従業員や教職員の救急救命講習の受講、緊急連絡体制の確立、AEDの適正配置などの実施が考えられます。AED設置については、一般財団法人日本救急医療財団による『AEDの適正配置に関するガイドライン』が参考になります。

このガイドラインでは、駅や空港、旅客機、サービスエリア、デパートなどの商業施設、ホテル、スポーツジム、公共施設、交番、学校、工場などにおけるAED設置が推奨されており、設置条件については、「現場から片道1分以内」「分かりやすく誰もがアクセスできる」などの考慮要素が示されています。

スポーツの現場もまた、急性症状やケガが起こりやすい場面であり、救護体制の構築が求められます。一例として、Jリーグでは、「Jリーグスタジアム基準」というガイドラインを設けており、その中では、観客用設備として、救護室の設置や観客エリアでの2台以上(J3は1台以上)のAED設置を義務づけています。また、スポーツ団体・施設の救護体制の基準として、公益財団法人日本AED財団では『EAP作成ガイドライン』を示しています。EAP(Emergency Action Plan、緊急時対応計画)とは、医療従事者が常駐していない場合でも、適切な救護が行える体制づくりを目的とした計画を意味します。

出典:公益財団法人日本AED財団「スポーツ現場におけるEPA作成ガイドライン」

大阪・関西万博の優れた救護体制から学べること

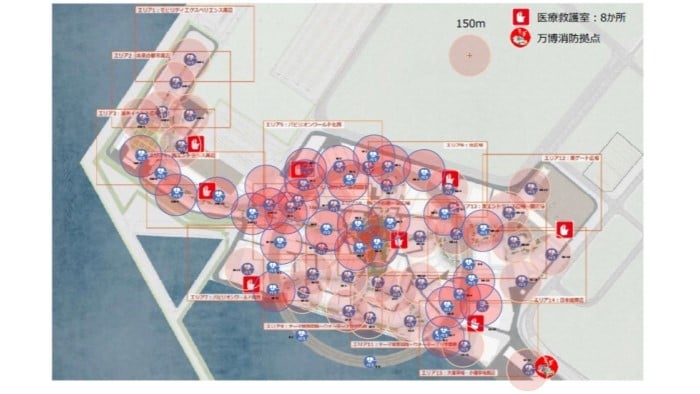

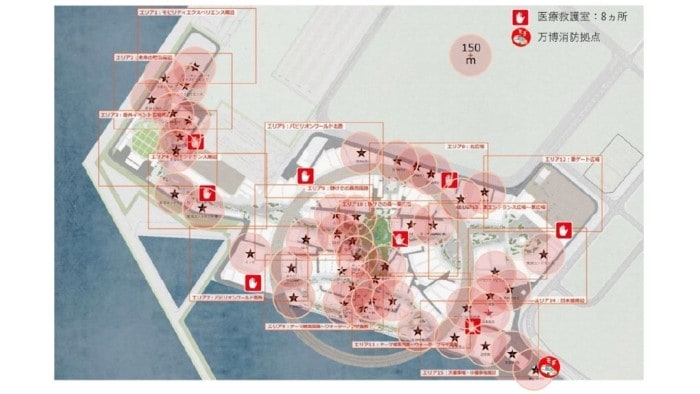

AED適正配置のベストプラクティスの1つとして考えられるのが、EXPO2025大阪・関西万博における救護体制です。公益社団法人2025年日本国際博覧会協会では「医療救護対策実施計画」を策定し、それに基づき、会場内では、診療所3カ所・応急手当所5カ所・危機管理センターに加え、AED150台が屋内外に設置されています。注目すべきは心停止から 3 分以内に使用できるよう、「AEDが直径150mごとに配置」されていることです。万博は、各国が最新技術や文化を世界に向けて発信する場ですが、医療救護対策についても、世界に誇れるレガシーとなる取り組みがなされているといえます。 (1) 屋外AED配置図(合計76台:大屋根リング上8台とモバイルAED10台含む)

(2) 屋内AED配置図(合計74台)※2024年10月時点

出典:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)における医療救護対策実施計画

AED設置等の救護体制で、自分を含めたすべての人の生命と健康を守れる

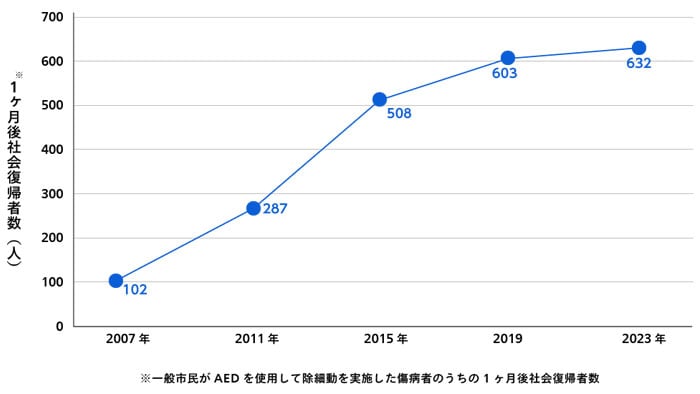

今ではAEDは当たり前に街で見かける存在になりましたが、日本においてAEDを誰もが使えるようになったのは2004年7月からです。AEDの普及にともない、AEDで生命を助けられた人は着実に増えてきました。この流れを加速させるべく、近年ではAED設置などを条例化する地方自治体も出てきています。

| 出典:総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況 救急編」 学校や企業、施設の管理を担当される方、あるいは利用される方は、ぜひ皆さんがいる場所の救護体制をチェックしてみてください。日本の救護体制を進化させていくことは、自分自身も含めたすべての人の生命と健康を守る、未来に向けた着実な一歩になっていくことと思います。 平井健斗(ひらい・けんと)弁護士、ニューヨーク州弁護士。株式会社フィリップス・ジャパン 法務コンプライアンス部 リーガルカウンセル。製薬企業や法律事務所での勤務経験もあり、医薬品・医療機器等のヘルスケア・ライフサイエンス分野に注力している。 関連記事 |

*1 サニックス事件(広島地裁福山支判平成30年2月22日、労判1183号29頁) *2 特別支援学校の元生徒に重い障害損害賠償求めた裁判で被告の県が上告断念https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/2/atp-safelinks.html *3 大阪体育大サッカー部の練習中死亡で和解成立https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2016/12/26/kiji/20161226s00002000139000c.html

ソーシャル メディアでシェア

トピック

この記事について

つなぐヘルスケア

フィリップスはヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。 つなぐヘルスケアでは、一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケア生活につながる身近な情報をお届けします。