秋が深まって空気が冷たく乾いてくると、風邪をひきやすくなったり、心身の不調に悩まされる人が増えてきます。秋の最適な過ごし方をアーユルヴェーダの知恵を通してお伝えします。

秋は「よく眠り、よく体を動かす」で免疫力を上げよう

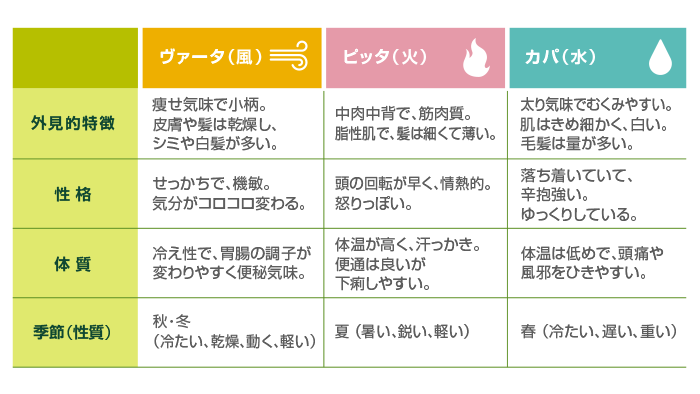

秋になると、冷え性や腰痛が悪化したり、季節性のうつ症状を発症する人も少なくないと聞きます。インド伝統医学アーユルヴェーダでは、秋の過ごし方をどう教えているのでしょうか。ATHA YOGAを主宰するマニーシュに聞いてみました。 「生命力にあふれる夏が終わると、一抹の寂しさや衰えを感じるようになるのは自然の理かもしれません。アーユルヴェーダでは、人間は大きくヴァータ(風)、ピッタ(火)、カパ(水)の3つのドーシャ(=生命エネルギー、体質)に分けられると考えています。このドーシャは季節にもあてはまります(下図)。秋は、まさにヴァータ(風)が高まる季節。晩秋から冬は寒々しい風が吹き、木々の葉は枯れ葉となって落ちます。こうした自然の変化に、人間の心と体も同調しているのです。 じつは、秋は睡眠も変化しているのはご存じでしょうか。一般的に寒い季節は睡眠時間が長くなる傾向にあります。十分な睡眠は免疫力を高めます。乾燥して寒い季節は風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなりますから、よく眠ることで免疫力を高めようとする本能的な体のリズムといえるかもしれません。 また、寒くなると、全身の血のめぐりも悪くなります。だから、秋は意識して体をよく動かしましょう。体温が上がることで新陳代謝が上がり、体内の免疫細胞も活性化します。それだけで多少の不調は改善すると思います」 「よく眠り、よく体を動かす」ことは、寒い季節にはとりわけ大切なセルフケアなのですね。夏は暑さでよく眠れなかったり、運動のしすぎで熱中症のリスクを高めることもありますから、秋は睡眠と運動の生活習慣を改善する絶好の季節ともいえるかもしれません。

全身のめぐりをよくして、冷えにくい体をつくる呼吸法

日本には「子どもは風の子、大人は火の子」ということわざがあります。子どもは寒い日でも外で遊びまわりますが、大人は寒がりで火のそばを離れないという意味ですが、年齢を重ねるにつれて、寒さが身にしみるようになるのはなぜでしょうか。 「アーユルヴェーダのドーシャ(体質)にあてはめて考えるとよくわかると思います。一般的に、子どものうちはピッタ(火)の性質が強いのですが、年齢を重ねるにつれてピッタの勢いは衰え、ヴァータ(風)が強まると考えられています。そして、自分のドーシャと真逆の性質を取り入れることで、健康のバランスが整うと考えられています」 だから、火の強い子どもは「風」を好み、風が強い大人は「火」を好むのですね。 「そう。だから年齢を重ねるごとに、冷えや乾燥をもたらすヴァータ(風)を抑えるとバランスが整います。ヴァータを抑える呼吸法をお教えしましょう。この呼吸法は、ナディ・ショーダナ(Nadi Shodana)といいます。Nadiはチャネル、Shodanaは浄化を意味します。ナディ・ショーダナの呼吸法は、片鼻ずつていねいに呼吸をくり返します。それによってエネルギーの通り道を浄化し、全身のめぐりを良くして冷えにくい体をつくる効果があります」 〈Nadi Shodanaの呼吸法〉 ①背筋を伸ばして座る ②右手人差し指と中指は内側に折り、親指で右側、薬指で左側の鼻に触れる ③右の小鼻を押さえ、左の鼻から息を吸う ④左の小鼻を押さえ、右の鼻から息を出す ⑤左の小鼻を押さえたまま、右の鼻から息を吸う ⑥右の小鼻を押さえ、左の鼻から息を出す。 *③〜⑥を5〜10分ほど繰り返す

「また、手足が冷えやすく、肌が乾燥しがちな人におすすめしたいのは、ゴマ油のオイルマッサージです。入浴の40分以上前に頭と足の裏にごま油を塗り込んでおきましょう。その際、手全体や手首、足首、首にもしっかりオイルを塗り込みます。すると体がすみずみまでポカポカして、夜もぐっすり眠れるようになります」

体を温める最強の食事は〈秋の旬食材&スパイス〉

秋は、肌や髪が乾燥したり、手足の冷え、肩や腰のコリなど、美容・健康の悩みも増えますね。ア―ユルヴェーダで秋におすすめの食べ物はありますか。 「ヴァータ(風)は乾燥して冷たい性質があるので、真逆の性質の食べ物、つまり、“みずみずしくて温かい食べ物”をとることが大切です。旬の作物だと、梨、リンゴ、イチジク、サツマイモ、ゴボウ、ニンジン、玉ネギなど。これらは食物繊維もしっかり含まれています。食物繊維はお腹の調子を整える効果があり、胃腸を元気にします。鍋や蒸し料理、炒め料理などで温かくしていただきましょう。 秋は、サンマや鮭、戻りカツオなど脂がのった魚も旬を迎えますね。また、落花生や栗、くるみなど種実類も収穫されます。良質のタンパク質と脂質をとることは、冷えにくく、潤いのある体をつくります」 インドでは料理に必ずといっていいほどスパイスが使われますが、アーユルヴェーダ的にスパイスはどんな役割を果たすのでしょうか。 「インド料理で用いられるスパイスは、美味しさや味を整えるだけが目的ではありません。それぞれ消化促進、抗炎症、体を温める、血液を浄化するなどの効能があり、アーユルヴェーダの知恵にもとづいてスパイスが使われています。 たとえば、インドの伝統料理に『アルゴビ』というジャガイモとカリフラワーのカレー料理がありますが、ジャガイモとカリフラワーはヴァータ(風)を強める性質があるので、ショウガやターメリック、クミンなどヴァータを抑えるスパイスを加えたレシピが伝わっています。ヴァータを抑えて体を温め、潤わすスパイスは次の通り。カレーやチャイでもおなじみのスパイスですが、さまざまな料理に広く使えます」 いつもの料理にスパイスを加えてあげるだけで、薬膳的な体にいい料理になりそうですね。 〈体を温めて健康増進につながるスパイス〉 シナモン(Cinnamon)…抗酸化、抗炎症、血行促進効果がある。お菓子や飲み物に少量加えると、風味が増す。 ショウガ(Ginger)…血液循環をよくして、体を温める。健胃、保温、抗炎症など。お菓子から飲み物、料理まで幅広く使える。 クミン(Cumin)…食欲増進や消化促進作用があり、ガラムマサラやチャツネに使われる。少量を米に入れて炊いても美味。 カルダモン(Cardamon)…すがすがしい香りで疲労回復やリフレッシュ効果がある。ピクルスやドレッシングなどにも。 ブラックペッパー(Black Pepper)…消化機能を刺激し、代謝アップや便秘に効果がある。牛肉や青魚など匂いに強い食材、味の濃い料理に合う。 クローブ(Clove)…腸内環境を整える。抗酸化作用も高い。ポトフやミートボールなどに。 「アーユルヴェーダは、5000年以上の歴史を誇るインド発祥の伝統医学です。現在でも、インド各地にアーユルヴェーダ専門病院が多くあり、アーユルヴェーダドクターが患者の体質や体調に合わせて、ヨガやスパイスなどを取り入れた治療を行う統合医療が行われています。WHO(世界保健機関)は、アーユルヴェーダを世界最古の医学の一つとして認め、予防医学に役立つものとしています」 伝統医学は、私たちの生活に直接役立つ知恵の宝庫。日々の生活に伝統医学の知恵を生かしたヘルスケアを取り入れてみると、毎日がより豊かに楽しいものとなりそうです。(取材・文 / 麻生泰子)

アルバータ州立大学医学部(薬理学専攻)卒業、ウエスタン大学ビジネススクールでMBA取得。カナダにて伝統的なインド人家庭に生まれ、ヨガ哲学に基づいた価値観のもとで育つ。日本の外資系企業で働いたのち、自らのルーツであるインドでヨガ、アーユルヴェーダ、サンスクリット語を学び、現在、ATHA YOGA 主宰。日本在住20年。

ソーシャル メディアでシェア

トピック

投稿者

つなぐヘルスケア

フィリップスが考える、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアの「一連のヘルスケアプロセス(Health Continuum)」において、皆様の日常生活に参考になる身近な情報をお届けします。一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケアプロセスの実現を目指します。