日本人がお風呂好きな理由は、入浴による健康効果に加え、お風呂がもたらす「幸福感」にあるようです。毎日湯船に浸かる人は幸福になる、その医学的理由に迫ります。

お風呂で爽快になる科学的メカニズム

ヘトヘトに疲れてお風呂に入ったら、体だけでなく心までスッキリ軽くなった経験はありませんか? お風呂に入ってキレイになるのは、お肌だけではありません。じつは体の中でも同様のリフレッシュ効果が起こっているのです。 温泉療法専門医である早坂信哉教授(東京都市大学)によると、入浴による効果は大きく次の3つがあるといいます。

1.温熱効果

血のめぐりがよくなることで、酸素や栄養を含んだ新鮮な血液が全身をかけめぐり、血液中の老廃物や二酸化炭素が運び去られます。つまり、老廃物でいっぱいのドロドロ血液がサラサラに変わる体内変化が起きているのです。全身浴でじっくり温めるからこそ起こる現象で、シャワーだけでは効果は下がります。

2.静水圧効果

お風呂に入ると「ふぅ〜」と息がもれることがあります。これは、お腹やお尻が水圧で縮む静水圧によるもの。この作用が全身への穏やかなマッサージ効果を生みます。水圧で末端に滞っていた血液や体液が心臓に押し戻されるので、むくみの解消にも効果的です。

3.浮力効果

水の中では浮力がかかり、体重が軽く感じられます。首までお湯に浸かった場合、お湯の中での体重は、なんと約10分の1! 体重60キロなら、水中ではたった6キロ。全身を支えていた関節や筋肉が重みから解放され、全身がゆったりとリラックスした状態になります。

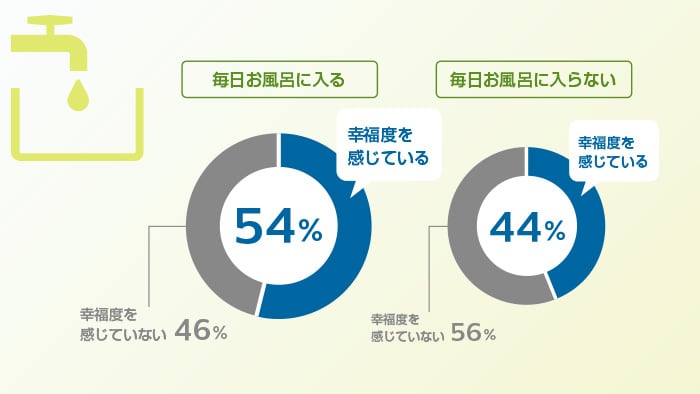

以上のように、入浴後の爽快感には、それを裏づける科学的メカニズムがあったのです。早坂教授は入浴がもたらす心身のへの効果を多角的に研究しており、その成果から「お風呂は幸福度を高める効果がある」と指摘します。 2012年、東京都市大学の研究チームが静岡県の6,000人の住民を対象に行った調査によると、「毎日お風呂に入る人」は、毎日お風呂に入らない人に比べて幸福度が10ポイント高く、さらにシャワーだけの人との比較では、「湯船に入る人」の幸福度は12ポイント高いという結果が出ました。 日本人がお風呂好きな民族なのは、この「幸福感」が最大の理由なのかもしれません。

入浴による1℃の差がカラダを左右する

私たちの体はたった1〜2℃体温が変わるだけで、体調が大きく変化します。お風呂も同じ。わずかな温度の違いで、体への効果が変わってきます。その境目となるのが「42℃」です。 42℃以上の熱い湯に入ると、戦闘モードをつかさどる交感神経が高ぶります。血圧は上がり、脈拍は早まり、筋肉は緊張します。一方、内臓の働きは弱まり、食欲は一時的に減退します。寝る前に熱いお風呂に入ってしまうと、神経が高ぶり、寝つきが悪くなることも。 熱めのお風呂やシャワーに入るなら、朝がおすすめ。交感神経が優位になり、眠気モードから活動モードに切り替わります。朝から体の活動性が高まることで、1日の消費カロリーが高まり、効率の良い自然なダイエット効果も期待できます。 一方、40〜41℃程度のぬるめの湯は、リラックス状態をもたらす副交感神経を優位にします。血圧は下がり、脈拍はゆっくり、内臓の働きが活性化して消化が促されます。就寝前やリラックスしたいときはぬるめのお風呂がベスト。入浴から30分〜1時間後に体温が下がるタイミングで心地よい眠気が訪れます。 ちなみに、人間の体は体温が1℃下がると、基礎代謝や免疫機能が下がり、体内酵素の働きが鈍くなり、肥満、感染症、がんなどさまざまな不調や病気を引き起こすと考えられています。 約40℃のお湯に10〜15分ほど浸かることで、体温は約1℃上昇します。寒い日や疲れた日は入浴で体温を上げておくと、体力回復や病気予防につながります。お風呂の温度を上手に使い分けることで、体のモードを切り替えたり、病気を防いだりと、さまざまな健康効果を生み出すことができるのです。

知っておきたい医学的に正しい入浴法

お風呂の効果を最大限引き出す入浴法とはどのようなものでしょうか。早坂教授にポイントを教えていただきました。

•顔が汗ばんできたら、湯船を上がるサイン!

湯船に入って顔が汗ばんできたら、体が十分に温まったサインです。40℃前後の湯ならば10〜15分、42℃の湯なら10分以内。それ以上頑張ろうとすると、体に負担をかけてしまうことも。汗ばんだタイミングで、お風呂を上がるか、体を洗うなどしてクールダウンしましょう。

•肩まで浸かる全身浴で元気回復

温熱効果や静水圧作業を期待するなら、肩までしっかり湯に浸かりましょう。ただし、急に湯船に入らず、十分なかけ湯で体を慣らしてから入浴しましょう。(全身浴は胸に水圧がかかるため、心臓や呼吸器の疾患がある方は主治医に相談してください)

•お風呂上がりのビールは危険です

入浴で失われる水分は約800ml。水やイオン飲料などでしっかり水分をとってから入浴しましょう。ちなみにお風呂上がりのビールの一気飲みは危険。ビールには利尿効果があるため、水分補給どころか脱水を引き起こしてしまうことも。お風呂上がりのビールを飲むなら、水やイオン飲料と一緒にとりましょう。

•風邪気味のときは入浴で免疫力アップ

38℃以下の熱で体調がさほど悪化していなければ、40℃前後のお風呂で回復が早まる効果があります。体内温度が上がることで免疫機能が上がり、蒸気が鼻や喉の粘膜についたウイルスを弱らせ、症状を緩和します。 日本はお風呂大国。入浴の歴史は長く、約6000年前の縄文時代の遺跡に温泉を利用していた痕跡が残されています。また、奈良時代には銭湯の起源が見られ、近世には江戸を中心に銭湯が爆発的に増えました。 お風呂が各家庭に普及したことで、私たちはますますお風呂のめぐみにあずかることができるようになりました。引き継がれてきた健康習慣を大切に、これからも自分の体調に合わせて上手に活用していきたいですね。(取材・文/麻生泰子)

ソーシャル メディアでシェア

トピック

投稿者

つなぐヘルスケア

フィリップスが考える、健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアの「一連のヘルスケアプロセス(Health Continuum)」において、皆様の日常生活に参考になる身近な情報をお届けします。一人ひとりの健康の意識を高め、より豊かなヘルスケアプロセスの実現を目指します。