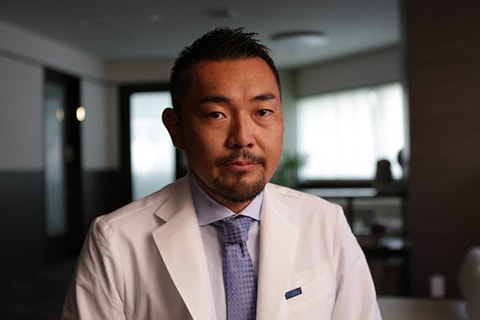

企業にとってSAS対策の意義とは?-専門医に聞きました

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、患者さん本人にとってはQOL(生活の質)を下げる病気ですが、企業や社会にとっては経済的な損失をもたらす病気です。SASとはどんな病気なのか、睡眠医学の専門家であるRESM新横浜睡眠・呼吸メディカルケアクリニックの白濱龍太郎先生に伺いました。

会議での居眠り、営業成績悪化の裏に……

SASは、睡眠中にいびきと無呼吸・低呼吸を繰り返す病気です。その結果、高血圧や糖尿病、心臓病、脳卒中、認知症などの重大な病気のリスクを引き上げるほか、不安定な呼吸によって酸素が不足することで交感神経が過敏になり、睡眠の質を悪化させます。 起き掛けの頭痛や日中の眠気、集中力の低下などにつながり、仕事中のミスや交通事故などが増えることに。実際、私のクリニックにいらっしゃった方には、会議中に気づいたら眠り込んでしまったという方、なんとなくイライラすることが多く営業成績が下がっていたという方もいました。 これらは、SASによる睡眠の質の悪化が原因なのです。

職業ドライバーは交通業界だけではない

SASなどの睡眠障害による経済損失は年間3.4兆円にも上るという試算も出ています。これは、日中の眠気や集中力の低下から作業効率が下がること、欠勤・遅刻・早退が増えること、交通事故のリスクが増えることなどから試算した結果です。 SASが一般に広く知られたきっかけは、2003年に起きた山陽新幹線の居眠り運転事故でした。この事故では幸いにもケガ人はいませんでしたが、その後もSASが関与している交通・運輸事故は相次ぎ、死傷者も出ています。 そうしたことから、交通業界ではSASのスクリーニング検査を導入する企業が増えました。国土交通省の調査によると、バス業界では7割、トラック業界では4割の企業が導入済とのことです。 ただし、「職業ドライバー」を抱えているのは交通業界だけではありません。たとえば、営業担当として毎日車を使っている方は多数います。

客観的な検査が必要

社会全体では、SAS対策はまだこれからです。どういった人を対象に、どのような検査を行うべきか、産業医も含めてぜひ検討していただきたいと思います。 その際、「運転中に眠くなることがありますか?」といった自己申告型の検査では限界があります。アルコールチェックでも、「お酒を飲みましたか?」と聞くのではなく、呼気で判定しますよね。同様に、SASに関しても客観的な検査が必要です。 また、スクリーニングに引っかかった人をいかに精密検査や治療につなげるのかもとても大切。そのためには、本人の自覚が第一です。

SASでは、一定の圧力の空気を送り出すマスクを装着して眠ることで、睡眠中の安定した呼吸を保つ「CPAP(シーパップ)療法」が治療の第一選択肢に挙げられることが多いのですが、これは継続が欠かせません。フィリップスの「ドリームマッパー」のように「睡眠中の治療がどのように行われているか」を自分で把握できるモバイルアプリもあるので、そうしたツールもうまく活用しながら前向きに取り組んでもらえればと思います。

組織のパフォーマンスを上げる方法

SASによる交通事故や労働災害のリスクを考えると、SAS対策は企業にとって大事なリスクマネジメントの一つです。 また、一日は誰にとって24時間ですが、SASの人は、そのうちの6時間を睡眠に当てても6時間分の休息効果は得られません。むしろ、寝ることで逆に疲れが出る可能性さえあります。隠れているSASに気づき、治療を行い、睡眠の質を上げれば、同じ24時間でも一日の密度が変わります。 SAS対策はリスクマネジメントであるのみならず、組織全体の生産性を向上させるものであるということをぜひ認識していただければと思います。

たかが”いびき”ではありません。

それは死亡リスクを4倍にも高める身体からの悲鳴

『睡眠時無呼吸症候群=SAS(Sleep Apnea Syndrome)』という病気は、人生の1/3を占める睡眠中に、あなたの寿命を脅かす危険な存在。 まずは病院へ行き、迅速な治療が大切です。

SASはエベレストの山頂にいるのと同じレベルの酸欠状態。

SAS患者の身体は、何とエベレスト頂上にいるのと同じレベルの酸素不足になっています。 血中の酸素が減ると、それを補うために心臓は心拍数を増やします。 その結果、心臓、血管に過度な負担がかかるのです。放置しておくと、やがて高血圧症、糖尿病、脂質異常症を呼び込み、動脈硬化が進行。 それにより不整脈、狭心症、心筋梗塞、脳卒中など、さまざまな合併症を誘発することにも。 その結果、SAS患者は普通の人に比べて、死のリスクが4倍高い、という報告がされています。

「CPAP=シーパップ」という治療法。

空気のチカラで気道を広げ、人生の1/3の睡眠を快適に。

SASは、大きく2つのタイプに分類されます。 (1) 呼吸中枢の異常による「中枢性睡眠時無呼吸タイプ」 (2) 気道の閉塞が原因の「閉塞性睡眠時無呼吸タイプ」 特にSAS患者の9割が該当する(2)の場合、肥満などにより狭くなっている気道は、仰向けに寝ることで舌が下がり、閉塞を引き起こします。 その気道を広げることさえできれば、呼吸ができる。睡眠の質を改善できる。 そこで生まれた治療法のひとつが、「CPAP=シーパップ」という療法。 一定の圧力の空気をCPAPからマスクに送り、そのマスクを装着することで塞がってしまう気道を広げ、 無呼吸状態に陥るのを防ぐのです。

以下に当てはまる人はSASの可能性が

□肥満傾向かもしれない □高血圧である(もしくは高血圧の薬を飲んでいる) □会議中や運転中など、昼間も眠い □すぐ眠れるけど、しばしば目が覚める(トイレも含む) □いくら寝ても、疲れが取れない(もしくは頭痛を伴う)

□寝ている間の呼吸が止まっていることがある □寝返りの回数が多い(寝相が悪い) □朝、ノドが乾いている □アゴが小さい、または首が短くて太い □どこでもすぐ寝る

「CPAP」を使用したその日から、久々に良く眠れた、日中の眠気やダルさ、疲労感からも解放された、 という声も少なくありません。 人生の1/3も占める“睡眠”を幸せにすることは、健やかで満ち足りた生活を送ることにもつながるのです。 監修:東京医科大学睡眠学講座 教授 睡眠総合ケアクリニック代々木 理事長 井上 雄一

御社におけるSASに関してのご質問や社内の検査実施などのお問い合わせは以下までご連絡ください。

SASやCPAP治療についての詳しい情報はこちらのサイトでもご覧いただけます。

セルフチェックや最寄の病院検索もできる「無呼吸ラボ」

http://mukokyu-lab.jp/

https://www.philips.co.jp/